[간단요약]

1900년 막스 플랑크(Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858~1947) 양자물리학적 아버지

1905년 아인슈타인(Albert Einstein) 파동의 입자성과 플랑크의 양자 개념 사용

1913년 덴마크의 닐스 보어(Niels Henrik David Bohr, 1885~1962) 새로운 원자 모형 제안

드브로이(Louis de Broglie) 물질 파동성

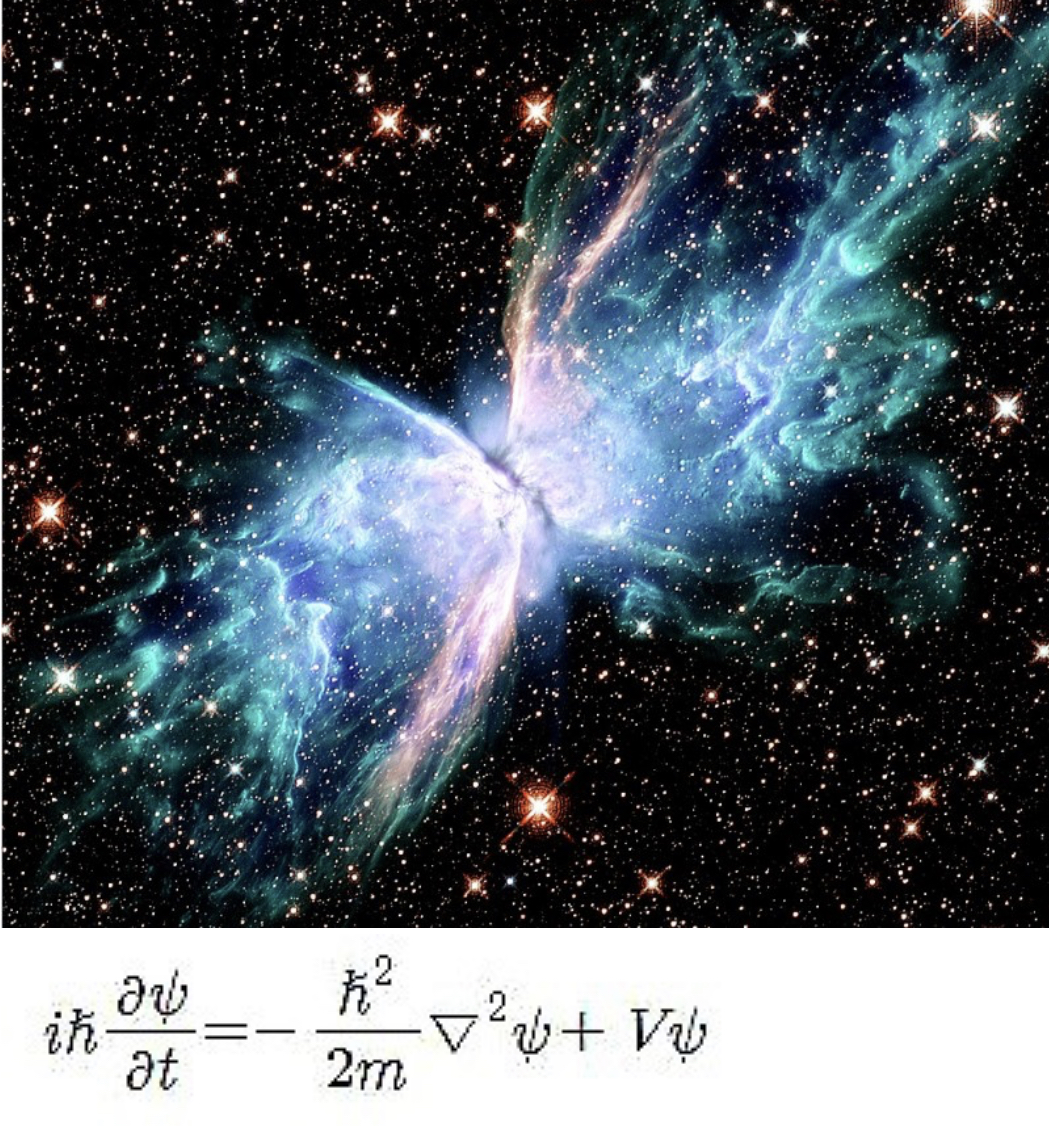

1925년 슈뢰딩거(Erwin Schrödinger)

파동 방정식

하이젠베르크(Werner Heisenberg)

불확정성 원리와 행렬 역학

막스 보른 양자역학 작명

1927년 9월 양자역학의 코펜하겐 해석

보어 상보성 개념 해석 제안

1925년 닐스 보어

질문에 대한 답을 구하기 위해 1925년까지 물리학자들은 말 그대로 악전고투한다. 당시까지 알려진 물리이론을 총동원해 전자의 운동을 설명해보려 했지만 번번이 실패했다. 당시로서 그나마 가장 성공적인 닐스 보어(1922년 노벨물리학상 수상)의 이론조차 다수 물리학자의 외면을 받는 상황이었다. 사실 외면할 만했다. 전자가 유령처럼 한 장소에서 다른 장소로 순간이동할 수 있다는 내용을 포함했으니 말이다. 보어는 급기야 에너지보존법칙을 버려야 할지 모르겠다는 말까지 한다. 버릴 게 따로 있지. 이제 물리학자들 모두 미치기 직전에 이르렀다는 뜻이다.

베르너 하이젠베르크

이때 25세의 베르너 하이젠베르크(1932년 노벨물리학상 수상)가 혜성같이 나타난다. 하이젠베르크는 역사를 바꿀 질문을 던진다. 전자를 직접 볼 수 있을까? 직접 본다면 전자가 정말 공처럼 공간을 가로질러 연속적으로 날아가는 것으로 보일까? 과학의 역사를 보라. 당연한 것은 당연하지 않다. 본 적도 없는, 아니 영원히 볼 수도 없을 전자가 왜 상식대로 행동할 거라 생각할까?

이제 하이젠베르크는 엄청난 도약을 한다. 전자가 공처럼 행동한다는 기본 관념을 내던지고, 오로지 직접 알 수 있는 물리량들만 갖고 이론을 만들어 보자는 거다. 이게 무슨 말일까? 원자에서 측정할 수 있는 것, 즉 볼 수 있는 것은 무엇인가? 스마트폰 보는 문제로 돌아가 보자. 스마트폰을 본다는 것은 무슨 뜻인가? 그렇다. 스마트폰에 맞고 튕겨 나온 빛을 보는 것이다. 원자를 본다는 것은 무슨 뜻인가? 원자에 맞고 튕겨 나온 빛을 보는 것이다.

당시 원자를 설명하는 보어의 이론에 따르면 원자 내에는 불연속적인 ‘상태’들이 존재했다. 지구 주위를 도는 인공위성들의 ‘궤도’를 상태라고 생각하면 이해하기 쉽다. 인공위성의 궤도반지름을 바꾸고 싶으면 엔진을 작동시켜 더 높은 위치나 낮은 위치로 이동하면 된다. 이때 연료만 충분하다면 원하는 아무 궤도반지름이나 갈 수 있다. 하지만 원자 내의 전자는 특별한 반지름을 갖는 궤도에만 존재할 수 있다(이유는 모른다). 한 궤도에서 다른 궤도로 이동할 때는 그냥 점프를 해야 한다. 문제는 점프를 하는 동안 궤도 사이를 연속적으로 이동할 수 없다. 그냥 한 궤도에서 사라져서 다른 궤도에 ‘짠’하고 나타나야 한다(역시 이유는 모른다). 당시 물리학자들이 보어의 이론을 싫어한 것도 당연하다.

아무튼 전자가 이렇게 점프를 할 때 빛을 흡수하거나 방출한다. 다시 말하지만, 우리가 원자에서 볼 수 있는 것은 이렇게 점프할 때 드나드는 빛뿐이다. 빛이 나오기 위해서는 점프를 ‘시작하는 상태’와 ‘끝나는 상태’가 반드시 정해져야 한다. 고속도로 통행료를 내려면 입구와 출구를 알아야 하는 것과 같다. 물리에서는 입구와 출구 모두 에너지로 기술된다. 즉 시작 에너지와 끝 에너지가 필요하다는 말이다. 가로 방향을 시작 에너지, 세로 방향을 끝 에너지 순서로 이들을 늘어세우면 2차원 격자 모양의 배열이 얻어지는데 이런 숫자들의 배열을 수학에서는 ‘행렬’이라 부른다. 이제 하이젠베르크는 선언한다. “원자는 행렬이다.”

만약 여기서 당신이 고개를 끄덕이며 만족스러운 표정을 짓는다면, 당신은 물리학자거나 정신병자다. 고대 그리스 철학자 피타고라스는 “만물은 수”라고 했다는데, 하이젠베르크는 “만물은 수의 배열”이라고 하는 셈이다. ‘하타고라스’라 불러야 할라나.

아무튼 하이젠베르크의 행렬역학을 보고 기뻐한 물리학자는 당시 거의 없었을 것 같다. 그러거나 말거나 행렬역학은 원자의 모든 것을 제대로 설명하기 시작한다. 축복은 많지 않았지만 드디어 양자역학이 탄생한 것이다.

에르빈 슈뢰딩거

하이젠베르크의 행렬역학에서 김이 채 가시기도 전에 에르빈 슈뢰딩거(1933년 노벨물리학상 수상)는 파동역학을 내놓았다. 지난 호에서 다뤘던 전자의 이중성, 그러니까 전자가 입자이자 파동이라는 사실을 염두에 둔 양자이론이다. 파동역학은 전자의 파동을 기술하는 방정식을 담고 있다. 이 방정식을 ‘슈뢰딩거 방정식’이라고 부른다. 이렇게 생겼다.

“어차피 이해도 못할 수식을 왜 보여주느냐”며 역정을 내실 ‘수포자’분들이 계실지도 모르겠다. 그렇다면 주위를 둘러보시라. 수많은 자연현상이 일어나고 있다. 자동차가 움직이고, 심장이 뛰고, 스마트폰이 울리고, 밥을 먹으면 힘이 나는 등. 이런 모든 자연현상의 99%를 설명하는 방정식이다. 세상 만물은 원자로 되어 있고, 이 방정식은 원자를 설명하니까.

행렬역학과 파동역학. 자세히 알지 못하더라도 이 둘이 전혀 다르게 생겼다는 것쯤은 금방 알 수 있으리라. 그럼에도 불구하고, 이 두 방법은 동일한 예측을 내놓았다. 놀라운 일이지만 수학적으로 두 이론이 동일한 구조를 가지기 때문이다. 실제 오늘날 물리학자들은 두 가지 방법 모두 자유자재로 사용한다.

전자는 파동이기도 하다. 소리처럼 여기저기 있을 수 있다. 당신이 하는 말을 옆 건물에서 들을 수는 없다. 여기저기 있다고 제멋대로인 것은 아니란 말이다. 소리는 파동방정식을 따라 공간에 퍼져나간다. 전자의 파동도 슈뢰딩거 방정식에 따라 공간에 퍼져간다. 전자가 어디 있는지 측정을 하면 전자는 입자이기도 하므로(이중성) 분명 한 장소에 모습을 드러낸다. 하지만 전자가 측정 이후에도 그 위치에 있는 것은 아니다. 측정이 전자를 교란했기 때문이다.

그렇다면 전자가 입자로 되는 동안 전자의 파동은 어디 갔을까? 전자의 위치를 측정할 때마다 전자는 여기저기서 발견된다. 결국 전자의 파동은 전자가 여기저기서 발견될 확률을 의미한다.

전자가 특정 위치에서 발견될 확률은 정확히 예측할 수 있다. 일상 용어로서의 확률은 불확실하다는 느낌을 강조하지만, 양자역학의 확률은 수학적으로 완벽하게 결정되는 실체와 비슷하다. 측정할 때마다 전자는 제멋대로 행동하는 것 같지만 결과를 모아보면 슈뢰딩거 방정식이 예측하는 확률분포와 완벽하게 일치한다는 뜻이다. 주사위 던지기를 생각해보면 이해하기 쉽다. 매번 무작위로 숫자가 나오지만 모아보면 각 면이 나올 확률은 정확히 6분의 1이다. 이런 의미에서 양자역학은 완전히 모른다는 의미의 불가지론이 아니다.

가장 작은 세계부터 다중우주까지.

최근 미키마우스는 세상에서 가장 유명한 쥐라는 타이틀을 빼앗기고 말았다. 타이틀 매치에 성공한 이는 바로 ‘어벤져스 : 엔드게임’에서 양자영역에 갇힌 앤트맨을 구했던 쥐. 얼떨결에 버튼을 눌러 우주를 구한 진정한 히어로 되시겠다. 그럼 어떻게 우주를 구했는가.

긴 영화 한 편을 여기서 다룰 수는 없지만, 적어도 관객들이 기억하는 한 가지는 확실하다. 바로 양자역학을 이용했다는 것이다. 양자요동, 양자얽힘, EPR 역설 등등 다양한 용어가 활용됐지만, 사실 어디까지가 영화적 허구인지 과학적 사실인지 불분명했다.

극 중에서는 양자역학이라는 키워드가 등장하자마자 히어로들이 ‘마치 이것이야말로 모든 문제를 해결할 수 있는 치트키’(cheat key·컴퓨터게임을 단번에 클리어하게 해주는 마법의 명령어)라고 동의하는 듯 보였지만, 실상 양자역학을 이용한 시간 강탈이니 다중우주니 하는 듣도 보도 못한 내용에 공감한 관객이 몇 명이나 됐을까. 단순히 재미있는 영화를 넘어 하드 SF로 구분되는 히어로물을 꿈꾸며, 현실적인 양자역학을 꺼내보자.

가장 작은 기본 입자

물리학자들은 오래전부터 자연의 기본 입자를 찾고 있었다. 세상의 모든 것은 입자로 이뤄져 있고, 어떤 물체든 잘게 쪼개면 결국 작은 입자만 남으리라 생각했기 때문이다. 그렇게 해서 발견된 것이 원자다. 수천 개의 원자를 정교하게 배치해 만든 IBM의 스톱모션 애니메이션 ‘소년과 원자’는 세계에서 가장 작은 영화로 기네스북에 오르기도 했다.

원자는 더는 쪼갤 수 없는 단위를 말한다. 과연 그럴까. 실제로 원자라는 단어는 ‘더 이상 나뉠 수 없는’이라는 고대 그리스어 ‘a-tomos’에서 유래했지만, 화학적 방법으로 쪼갤 수 없을 뿐이다. 이제 우리는 원자도 쪼갤 수 있다는 것을 안다.

원자를 쪼개면 전자, 양성자, 중성자, 광자 같은 극도로 작은 녀석들이 나온다. 이들을 통칭하는 표현이 바로 양자(quantum)며, 이들이 어떻게 행동하는지를 면밀히 연구하는 물리학의 분야를 양자역학이라고 부른다. 하지만 양자역학을 기반으로 한 인간과 윤리의 본질에 대한 탐구나 억지스러운 양자물리학적 신념을 인생의 모토로 삼은 주인공이 등장하는 범죄영화에서도 소재가 되는 이 마성의 학문은 제대로 이해하기가 굉장히 힘들다. 다른 물리학 분야와 달리 상식을 벗어나는 부분이 존재하기 때문이다.

고전역학과 비교해보자. 고전역학은 쉽게 말해 세상의 모든 것을 운동으로 이해하려는 시도다. 위치와 속도만 알면 세상에 존재하는 모든 물질의 운동을 예측할 수 있다. 놀이터에서 밀어준 친구의 그네가 다시 원위치로 돌아오는 시점을 예측할 수 있는 것도 고전역학 덕분이다. 그런데 양자역학은 여기서부터 문제가 생긴다. 양자세계에서는 시간과 공간이 현실과 완전히 달라진다. 시간이 흐르지 않을 수 있고, 공간도 확률적으로 존재한다. 방금 민 그네의 모서리가 내 뒤통수를 때릴 가능성도 존재하는 것이다. 아주 작은 세계에서는 말이다.

양자세계의 재미는 이제 시작이다. 학창 시절의 기억을 되살려 원자모형을 떠올려보자. 가장 익숙한 원자의 이미지는 전자가 마치 위성처럼 원자핵 주위를 공전하는 러더퍼드의 원자모형이다. 핵심은 원자핵과 전자, 바로 그 사이가 텅 비어 있다는 것이다. 원자모형 속 원자핵과 전자는 굉장히 가깝게 돌고 있는 것처럼 보이지만, 실상은 그렇지 않다.

만약 원자핵을 서울시청 중앙에 놓인 자전거 바퀴라고 가정한다면, 전자는 그 근처가 아니라 서울시 외곽을 따라 확률적으로 존재할 뿐이다. 서울시만 한 원자 하나 속에는 자전거 바퀴만 한 원자핵을 제외하면 아무것도 없다. 쓸쓸하고 찬란한 신, 도깨비보다 훨씬 고독하지 않을까.

세상은 원자로 이뤄져 있고, 모든 원자의 내부가 텅 비어 있다면 왜 우리는 내부를 들여다볼 수 없는 걸까. 바로 살아 있는 전설 올리버 칸보다 훌륭한 수문장인 전자가 원자핵 주위를 철통방어하고 있기 때문이다. 전자는 부딪히는 모든 것을 특유의 반발력으로 튕겨낸다. 어떤 것도 전자를 통과할 수 없기에, 우리는 내부가 비었다는 사실을 결코 인지하지 못한다.

양자역학적 상상의 히어로

사실 양자역학의 이 부분을 차용해 만들어진 영화 속 히어로가 바로 앤트맨이다. 비어 있는 원자핵과 전자 사이의 간격을 조절할 수 있다면 어떨까. 어차피 전자가 반발력을 발휘하는 범위를 좁히거나 넓히는 것이기 때문에 앤트맨의 몸을 구성하는 원자의 크기도 줄어들거나 늘어날 것이다.

따라서 개미보다 작아지기도 하고, 건물보다 커질 수도 있게 된다. 물론 충분히 양보해 원자핵과 전자 사이의 간격 조절이 가능하다 해도 원자 자체가 서로 촘촘히 붙어 있는 게 아니기 때문에 더 고운 빵가루를 써도 완성된 빵의 크기가 거의 줄어들지 않는 것처럼 현실적으로 불가능하다.

양자세계에서는 입자와 파동 이야기를 하지 않을 수 없다. 둘의 차이를 간단히 생각해보자. 입자라는 건 오직 한 명에게만 던질 수 있는 돌멩이 같은 것이며, 파동은 소리나 파도처럼 여러 명에게 동시에 도달하는 것을 의미한다. 물론 눈에 보이는 대부분은 당연히 입자일 텐데, 과학자들은 빛이 입자일지 파동일지 궁금해했다.

이미 세기의 천재 뉴턴도 빛을 입자라고 단정 지은 상태에서, 토머스 영이라는 영국 물리학자가 이중 슬릿 실험을 고안했다. 벽 앞쪽에 두 개의 틈을 만들고 빛을 통과시켰을 때 빛이 만약 입자라면 틈 모양대로 벽에 두 줄을 그릴 것이고, 파동이라면 틈을 빠져나와서도 파도처럼 물결치며 서로 만나기 때문에 벽에 여러 줄의 간섭무늬를 만들 것이라는 추측이었다. 결과적으로 빛은 두 줄이 아닌, 여러 줄의 무늬를 벽에 그리면서 파동으로 밝혀졌다.

양자의 이중생활과 다중우주

다음 실험의 대상은 전자였다. 매우 작지만 질량도 있고, 한 개씩 셀 수 있기도 한 전자는 결코 여러 줄의 무늬를 그려서는 안 되는 상황이었다. 하지만 전자 역시 파동처럼 간섭무늬를 그렸다. 분명한 입자였지만, 파동처럼 동시에 여러 곳에 존재했던 것이다. 과학자들은 혼란에 빠졌고, 도대체 전자가 어떻게 움직이는지 들여다보기로 했다. 하지만 전자가 이중 슬릿을 통과하는 모습을 전자현미경으로 확인하려 하자 갑자기 여러 줄의 무늬가 사라지고, 단 두 줄만 벽에 남는 게 아닌가. 마치 전자는 원래부터 입자였던 것처럼 행동하기 시작했다.

보지 않으면 파동이지만, 보는 순간 입자가 된다. 본다는 것은 결국 광자, 혹은 그에 준하는 무언가가 부딪혀 정보를 전달하는 것을 의미하며 이를 관측이라고 표현한다. 그리고 이 관측이라는 행위, 상호작용은 양자세계에서 너무도 강한 충격이라 파동의 형태를 유지하지 못하고 현실적으로 이해하기 쉬운 입자로 붕괴돼버린다.

결과적으로 전자나 광자는 파동이면서 입자였다. 둘 중 하나가 아니라, 두 가지 상태가 동시에 중첩돼 있다. 여기 가설이 들어갈 여지가 생긴다. 이미 관측 전부터 파동이면서 입자인 상태가 중첩돼 존재한다면 우리는 단지 그중 하나의 상태를 인식할 뿐, 실제로 인식하지 못하는 또 다른 상태 역시 분화된 새로운 세계에서 존재한다는 것이다.

이러한 분화가 단순히 전자가 입자냐, 파동이냐를 넘어 수도 없이 많은 경우의 중첩을 포함한다면 우주 역시 하나의 우주가 아니라 셀 수 없을 만큼 다양한 우주가 존재할 수 있다. 물론 항상 하나의 세계만 인식할 수 있는 우리는 결코 다른 세계에 대해 알 수 없지만, 이 참신한 가설로 ‘어벤져스’의 히어로들은 시간을 거슬러 다른 우주의 남아 있는 도구를 빌려와 원래의 우주를 구해낼 수 있었다.

같은 존재가 수많은 우주에 동시에 존재한다는 다중우주론은 다양한 대중매체에서 끝없이 새로운 이야기를 만들어낼 수 있는 흥미로운 원동력이 됐다. 현재 인류가 가진 사고체계에서 아직 이해할 수 없는 현상이 양자역학에서 일어나고 있지만, 자연을 완벽하게 이해하지 못하는 것에 대한 두려움보다 새롭게 던질 수 있는 질문에 대한 기대감으로 천천히 나아가야 한다. 어찌 보면 과학의 가장 매력적인 부분이 여기 있다.

궤도_ 연세대 천문우주학과 학부 및 대학원을 졸업한 후 한국천문연구원 우주감시센터와 연세대 우주비행제어연구실에서 근무했다. ‘궤도’라는 예명으로 ‘팟캐스트 과장창’ ‘유튜브 안될과학’을 진행하고 있으며, 저서로는 ‘궤도의 과학 허세’가 있다.(주간동아)

과학 커뮤니케이터 궤도 nasabolt@gmail.com

'My Note > 듬성듬성 챌린지' 카테고리의 다른 글

| 갓생직업검사하랬는데 (0) | 2022.05.25 |

|---|---|

| 반가운 전화 (0) | 2022.05.11 |

| 행복 (0) | 2022.04.23 |

| Today (0) | 2022.04.04 |

| 나에게 필요한 말 (0) | 2022.03.24 |